仿佛就是在一夜之間,“萬物皆可元宇宙”。元宇宙(metaverse)這個陌生的概念挾裹著一股巨大的力量,把人們此前對于互聯網的一切知識和經驗都沖擊得七零八落,然后再混雜上一些更新鮮的技術和名詞,向我們展示出了一個全新的虛擬世界。一些互聯網產業的先行者和布道者竭力讓我們相信,這就是未來互聯網的新形態。人們開始為之興奮,開始出現各種各樣的元宇宙公司,股市里所謂的“元宇宙概念股”成為了一股不容小覷的力量,人們也愿意相信,元宇宙就是互聯網世界的“下一件大事”。一個虛擬世界正在逐漸成型,人們在現實世界中的很多幻想將在這個虛擬世界中實現,人與人之間的交流方式也將完全不同……

質疑的聲音當然也隨之出現。究竟什么是元宇宙?這個概念到底從何而來?這股突如其來的浪潮之中究竟又有多少是投機炒作?所謂的新一代互聯網,又是新在何處?我們的生活究竟在何種程度上會被元宇宙所改變?這些問題未必都有明確的答案,也未必會有唯一的答案。想要理清有關元宇宙的種種線索,我們首先要做的或許是從不同的角度探明這個概念的由來和發展過程。“元宇宙”一詞最初是出現在科幻小說中。美國科幻作家尼爾·斯蒂芬森(Neal Stephenson)在他1992年發表的科幻小說《雪崩》(Snow Crash)中首次創造了“元宇宙”一詞。

科幻作家尼爾 · 斯蒂芬森最早創造了“元宇宙”一詞(視覺中國供圖)

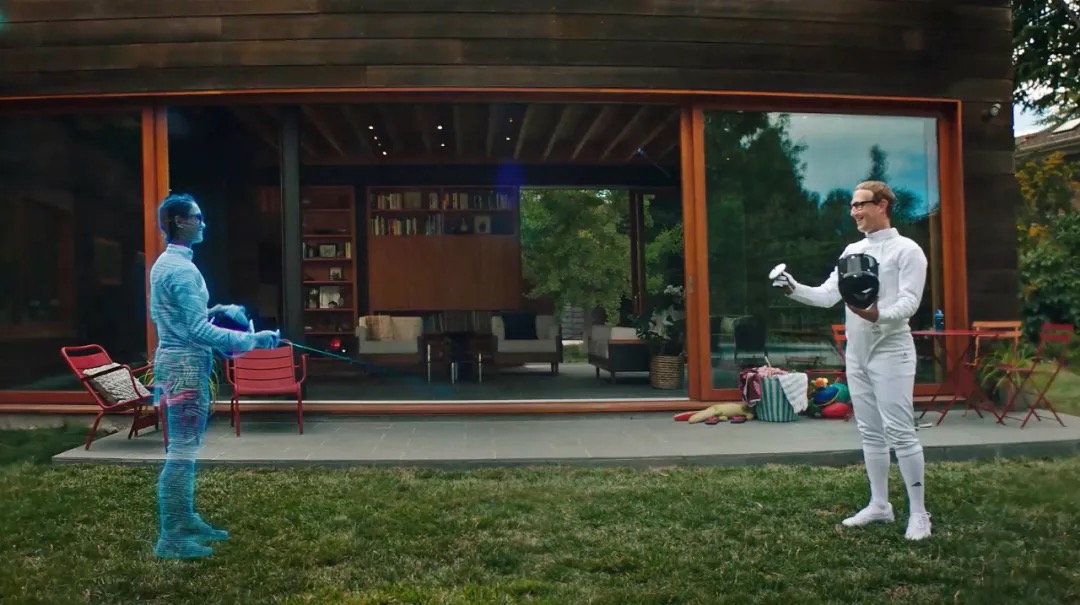

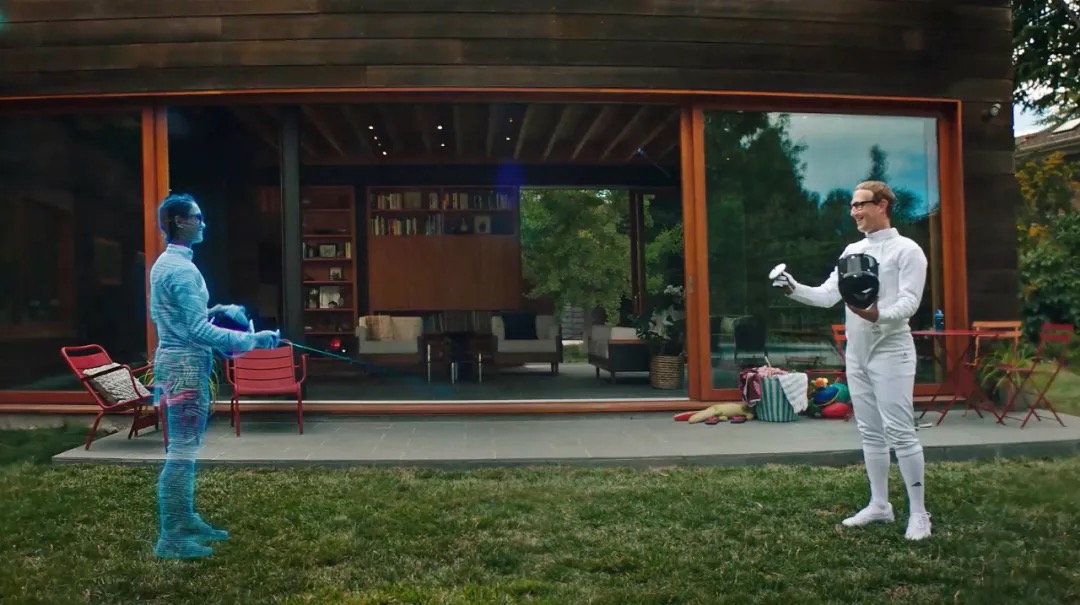

在這部小說里,所謂元宇宙指的是一種現實世界與通過增強現實技術和虛擬現實技術創造出的虛擬世界相混合的狀態。這部作品在科幻界的影響力雖然不如另一位科幻大師威廉·吉布森(William Gibson)在1984年發表的題材類似的作品《神經漫游者》(Neuromancer),但自此之后,隨著網絡世界的發展一日千里,“元宇宙”一詞就停駐在了人們的視野之中,而后還不時被各種作品所借鑒。2018年的科幻電影《頭號玩家》(Ready Player One)被很多人認為是對元宇宙概念最為形象化的解釋。借助虛擬設備,人們可以在現實世界和虛擬世界之間自由的穿梭。不用問,更加無拘無束的虛擬世界所能帶給人的驚奇和快樂都遠超現實世界。如果說被科幻電影所借鑒,元宇宙概念在當時還局限在科幻迷的范圍之內,那么可以說,從2021年10月開始,這個概念便正式“破圈”,讓之前對此一無所知的人們也開始爭相討論。2021年10月,有17年歷史的美國社交網絡巨頭“臉書”(Facebook)公司的創始人馬克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)發表了一封《創始人的信:2021》(Founder's Letter2021),宣布臉書公司更名為“Meta”,展示其向元宇宙進發的決心——互聯網世界的一件大事發生了。盡管元宇宙一詞的創造者尼爾·史蒂芬森隨后便在自己的社交賬戶上清楚表明:自己所創造的元宇宙概念與剛剛更名為Mata的元宇宙沒有任何關系。這個源于科幻的互聯網概念已經以迅雷不及掩耳之勢席卷全球。隨后,在一場以扎克伯格為主角的視頻宣講中,將近90分鐘的時間里,“元宇宙”一詞出現了80次以上,旨在向觀眾們解釋究竟何為元宇宙。看完這個將近90分鐘的視頻,除了關于“元宇宙”一詞的英文詞源溯源,我的感覺是反而是更加困惑了。根據扎克伯格介紹,所謂元宇宙——metaverse,是由詞根“meta”和“宇宙”(universe)合并而來。源于希臘語的“meta”有“超越”或是“在…之上”(beyond)的意思。例如中文里的“形而上學”(metaphysics),就是由“meta”和“物理學”(physics)合并而來,也曾經被翻譯為“元物理”。2021年10月28日,Facebook公司舉行虛擬現實廣播和增強現實會議,馬克·扎克伯格宣布公司將更名為“Meta”(視覺中國供圖)那么其他方面呢?在這個視頻里,扎克伯格以及Meta的一些研究人員竭力展示生活在元宇宙之中人們所能經歷的神奇之處。人們似乎已經不再受到肉體的束縛,時空的限制也已經不是問題,人們在其中以光速移動,就連外表也可以隨意選擇,可以以自己的本來面目示人,或是選擇一款“虛擬化身”(Avatar)與親朋好友相聚……問題是,在視頻中所展現的元宇宙生活,究竟哪些元素已經成為現實,哪些還只是遙遠的幻想?想要進入元宇宙,人們又需要付出怎樣的努力,人們的現實生活又將經歷怎樣的改變?這些問題,就像是視頻中扎克伯格的面目一樣,讓人甚至難以分清哪些是他真人出鏡,哪些又是電腦特效。

扎克伯格關于元宇宙的視頻宣講劇照

如今關于元宇宙的文章和視頻比比皆是,但我們仍然難以給元宇宙一個確切的定義。可以確定的是,元宇宙,以及與之相關一些概念的誕生和發展,大多與科幻和電腦游戲相關。不光元宇宙本身是源于科幻小說,在元宇宙中人們使用的“虛擬化身”(Avatar)一詞,雖然究其根本是源于印度教,但實際上它與電腦游戲的關系更近——游戲設計師理查德·蓋瑞特(Richard Garriott)在1985年第一次使用“avatar”來形容游戲玩家在游戲中的形象。可以說每個人心中都有一個他自己定義的元宇宙。比如說,很多人都相信,元宇宙是從互聯網進化到移動互聯網之后的下一個形態,卻難以定義新一代互聯網形態的核心特點。在人們對于元宇宙的描述中,很多技術都被整合在一起:當區塊鏈、虛擬現實和增強現實,傳感器、相機、5G網絡等等新舊技術疊加在一起,究竟什么會被改變?很多人依舊是一頭霧水。

扎克伯格將元宇宙定義為一種以人為主體的互聯網新形式。在元宇宙中,人們不再需要盯著電腦或是手機的屏幕(或者說在元宇宙中處處都是屏幕),而是自身就成為了元宇宙內容的一部分。在元宇宙中,人們可以與親友們(或是其虛擬化身)毫無障礙地交流、互動,閱讀彼此的眼神和動作,在最大程度上擺脫現實世界和肉體的束縛,這或許就是剛剛更名的Meta公司所描述的元宇宙最核心的價值所在。可以說,元宇宙概念不僅有著從互聯網和游戲世界中成長起來的這一代人的鮮明印記,也有扎克伯格自身作為一個技術進步主義者和未來主義者的信念。他相信新一代的技術是解決大多數社會問題的關鍵,而每隔10年到15年,就會出現一項全新的顛覆性的新技術或新機器——以此算來,元宇宙的出現恰逢其時。也正是在這樣的信念之下,臉書公司才會在他的領導下迅速轉型。該如何進入元宇宙?或者說,該如何判斷自己是否已經屬于元宇宙的“居民”之一?在元宇宙自身都還沒有一個清晰定義的情況下,確實還難以辨別。如果說投身數字世界以實現和遙遠朋友之間的互聯,那么早在1990年代出現的線上聊天室、社區,包括后來出現的魔獸世界游戲等等,都可以說是一定程度上的元宇宙。在最為粗略的層面,元宇宙可以理解為虛擬世界和現實世界在最大程度上的重合。但是作為互聯網全新形態的元宇宙,其標準又理應遠遠高于線上聊天室,否則人們很容易把元宇宙理解為一種新型的網絡游戲,或是一種全新的視頻會議形式。“在鼻子上放一個電視并不等于你就進入了元宇宙”——埃隆·馬斯克對于元宇宙的批評,集中在進入元宇宙的虛擬現實設備戴起來并不舒服,以及人們并沒有進入元宇宙的急切需要這兩點上。其實這也是人們對元宇宙概念感到模糊以及并不信服的核心。如果我們認定元宇宙是繼移動互聯網之后的一種全新形式,以最新的標準來說,如果你擁有非同質化代幣(Non-fungible token),甚至只是加密貨幣,或者你在一個虛擬的電子世界中開創了一個只屬于自己的空間,甚至是在網絡會議中使用過虛擬形象,那么就可以說,你已經進入了元宇宙。這些標準的關鍵之處在于“參與感”——也就是說,你通過虛擬形象,把自己也作為互聯網內容的一部分帶入了進去。

歌手林俊杰在Twitter上宣稱自己在“元宇宙”游戲Decentraland中購買了三塊土地

作為比較,在通過上一代網絡技術進行視頻會議時,你坐在家里,看著電腦屏幕上羅列著參會人員的臉孔,一群人分別通過話筒發言,你自己的形象也會通過電腦自帶的攝像頭出現在其它與會人員的電腦屏幕上——在元宇宙世界的會議體驗則會完全不同,帶著虛擬現實設備的參會者感覺自己置身于一個虛擬的會議室之中,出現在會議室中的有可能是自己的真實形象,也有可能是一種虛擬形象。這種更加真實的參與感源于在虛擬世界中的空間感。在會議結束之后,你仍然可能記得坐在自己身邊的同事,以及他們的虛擬形象。而在虛擬會議中出現的會議室,以及種種場景、設置,其實都屬于在元宇宙中被創作的作品,屬于一種全新的內容形式。人究竟應該在何種程度上癡迷于元宇宙?元宇宙會在現實世界中造成更大的不平等,還是相反?人們沉迷于元宇宙,固然可能創造出很多全新的職業和經濟形式,但其對現實世界的反作用在目前看來同樣不可預期。如果元宇宙讓人們把越來越多用于工作和休閑的時間花費在虛擬世界,人們又該如何去解決現實生活中的貧窮、收入不平等、醫療困境等持續了上千年的頑疾?可以想見,無論元宇宙發展到何種程度,這些問題都值得被反復探討:人類的感官究竟在多大程度上能夠被替代或是欺騙?全面數字化究竟是不是人類前進的方向?如果生活中的一切皆可以被數字化,那么生活本身的意義又在哪里?“親身體驗的互聯網”(embodied internet)是否會是互聯網的終極形態?元宇宙的概念依然模糊,這個嶄新的虛擬世界也還尚未成型。在這一期的封面報道中,我們試著從多個方面揭示出元宇宙這個源自科幻小說的概念所產生的環境,進而展望它的未來。北京大學的研究者陳寶權認為元宇宙是互聯網未來發展的必然趨勢,他從計算科學的技術層面分析了元宇宙的發展過程;斯坦福大學的傳播學學者拜倫森則從社會學的角度討論元宇宙可能產生的社會學問題。

杰里米 · 拜倫森是“元宇宙”早期的探索者之一

在技術層面之外,元宇宙概念也有其誕生的哲學土壤,其中混雜著人們對于真實和虛擬之間的判斷和選擇。很多人認為《黑客帝國》系列電影早在多年前就揭示了虛擬世界和真實世界之間的區別給人帶來的困擾,以及由此引發的哲學問題。在《黑客帝國》系列第四部即將在國內上映之際,我們不僅回顧了這個經典的系列電影,還試圖從其哲學源頭,法國哲學家波德里亞的學說中尋找元宇宙的思想根源。元宇宙混雜了種種的概念,同時又集合了眾多的新技術,但是元宇宙究竟會以什么樣的形式呈現,其發展前景又是如何?現在還沒有人知道。因此,在配圖設計中,我們借鑒了星系的形態——種種理念和技術,如同星系的懸臂一般圍繞著中心旋轉,而在星系的中心,則是一個不為人所知的黑洞。元宇宙這座全新的互聯網大廈尚未完工,如果我們還沒做好準備成為元宇宙的居民,那么不妨先通過這一期來自各個層面的報道,走近元宇宙,看個端倪。